香港早期多漁村,漁民出海捕魚,與風浪為伴,常遇生命危險。故沿海一帶的漁民多信奉海神,他們在海旁建立廟宇,出海前祈求神靈保祐平安,希望可以逢凶化吉。香港地名來源傳說之一,曰: “很久以前,有一隻紅色的香爐從海上漂到銅鑼灣天后廟前,人們以為天后顯靈,於是把香爐供奉於廟內,並將廟所在的山頭稱作紅香爐山,久而久之,小島被稱為紅香爐港,簡稱香港”。據不完全統計,全港包括所有離島,僅天后廟就有350間 (謝永昌《香港天后廟探究》) 。除了天后崇拜,本地漁民亦信奉水神洪聖、北帝,所以天后廟、洪聖廟、北帝廟隨處可見。及後社會逐漸繁榮,人口不斷增加,形成多元信仰的社區。以廟宇為例,尚有祟拜土地神的福德祠、城隍廟、三山國王廟等;也有祟拜消災、除瘟、治病神靈的車公廟、譚公廟等;亦有祟拜英雄人物的關帝廟、侯王廟、大王爺廟等,以及其它廟宇例如祟拜觀音的觀音廟、水月宮、蓮花宮,祟拜文昌武帝的文武廟,祟拜行業師祖的魯班廟;當然少不了流行的佛教寺院和道教宮觀,例如著名的昂坪寶蓮寺、鑽石山志蓮淨苑和黃大仙祠。宗教信仰是傳統社會的重要元素,廟宇因此成為社區的地標和發展歷史的見證。根據西貢大廟灣石刻文字的記載,佛堂門早在南宋時期已建有廟宇,所以佛堂門天后廟的歷史可上溯至南宋咸淳二年。目前全港被政府列為法定古蹟的廟宇共有十二座,它們是重要的物質文化遺產。

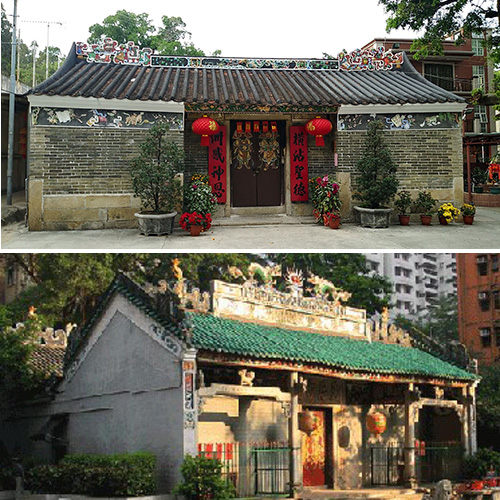

本地民間信仰方面的廟宇,其格局一般不大,為小規模的建築物,屬於典型的嶺南建築形式,常見的是一所二合院,即前座為門廳,後座為正殿,中庭為天井;建築面闊三間,硬山屋頂,青磚黛瓦,設雕刻脊飾。較為講究的廟宇,正門施以花崗石柱梁,脊飾採用石灣陶塑。大型的佛教或道教廟宇,則多仿照中原的傳統寺觀,即中軸對稱的宮殿式布局和建築,施斗栱,歇山頂,琉璃瓦,並飾以鴟吻角獸。

廟宇不但是供奉神明的場所,更是社區的心臟和靈魂,本地很多傳統的節慶活動,與廟宇的關係密不可分,例如著名的元朗天后誕 (天后廟) 巡遊、搶花炮,長洲太平清醮 (北帝廟) 搶包山,大坑舞 (蓮花宮) 火龍,已成為香港非物質文化遺產的重要代表。