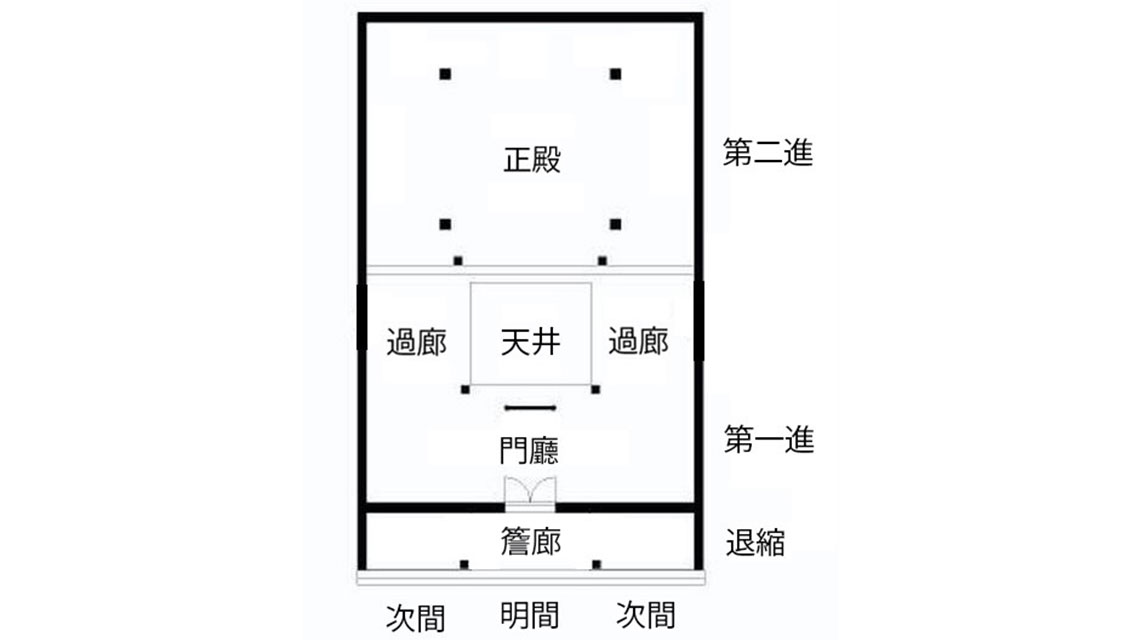

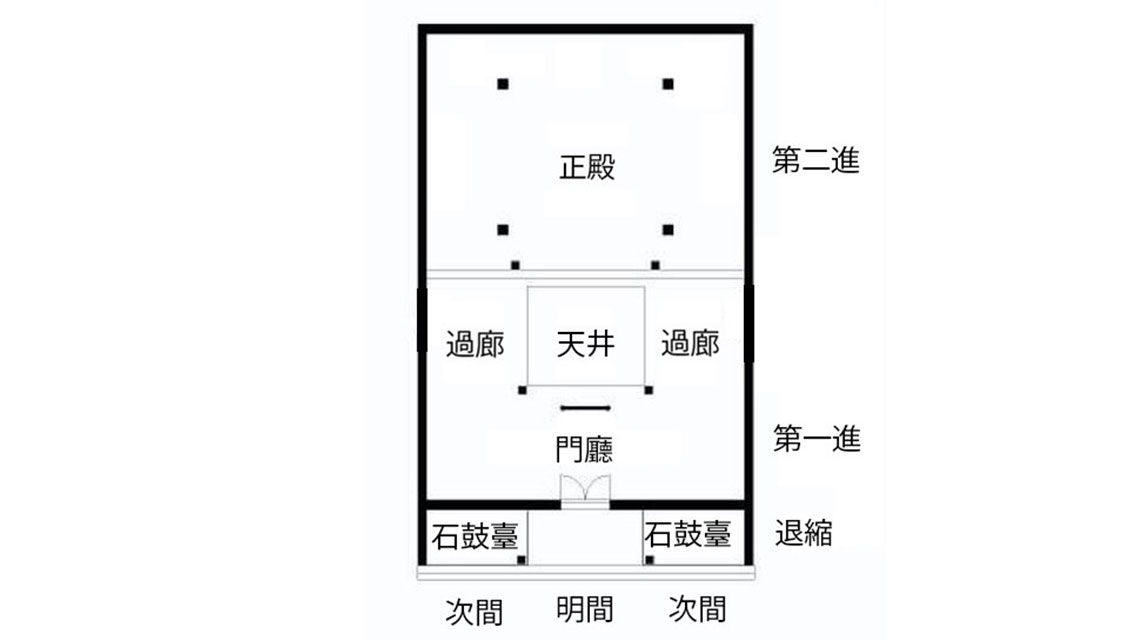

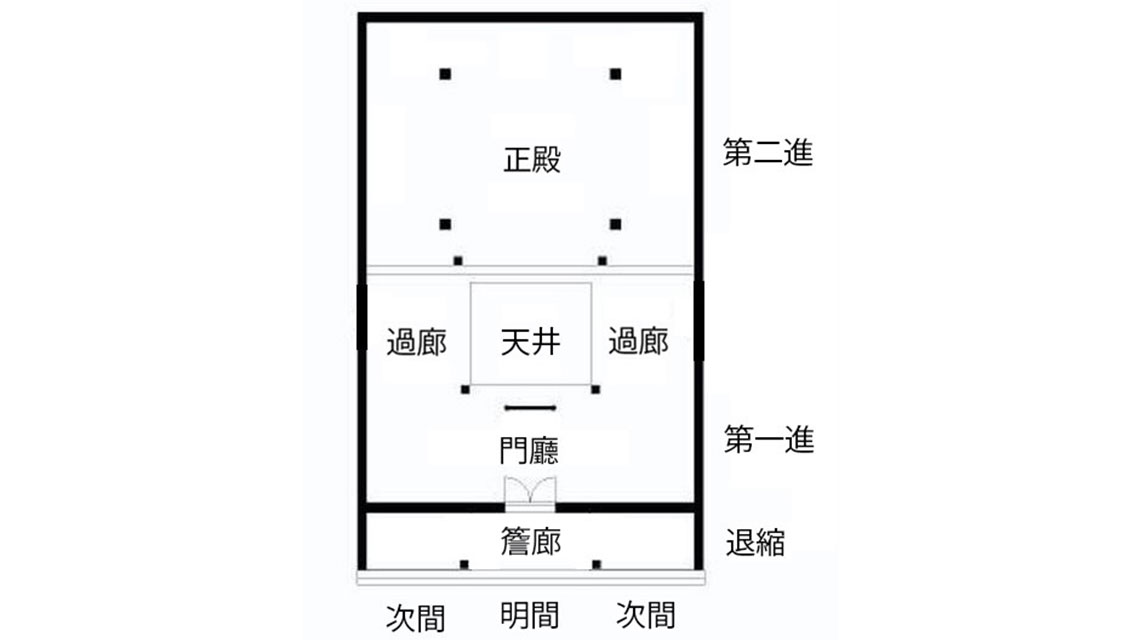

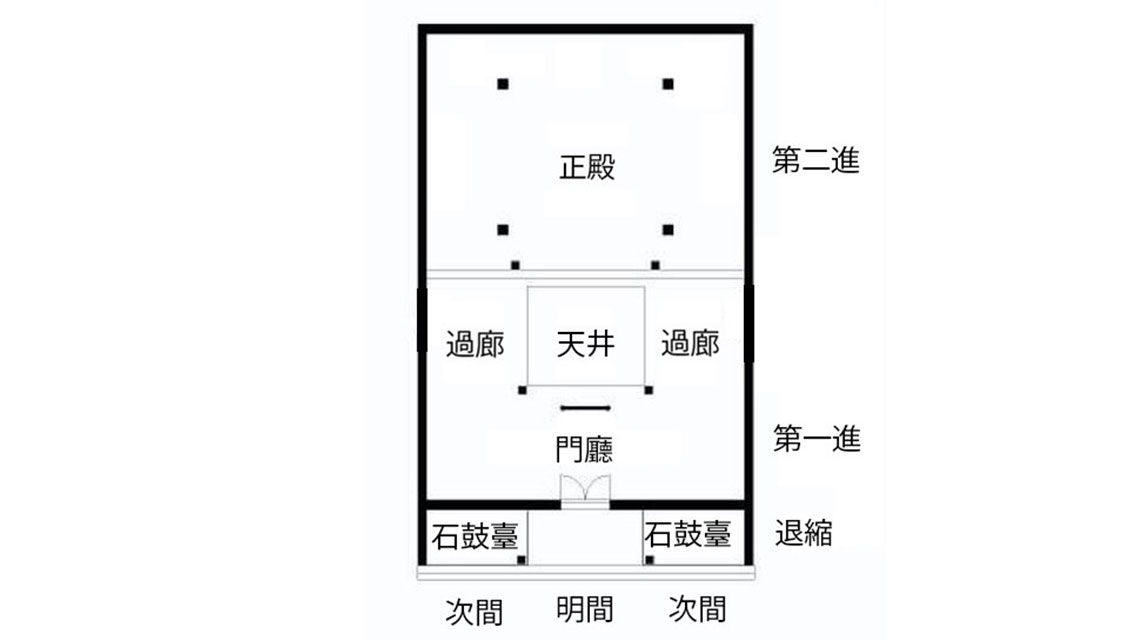

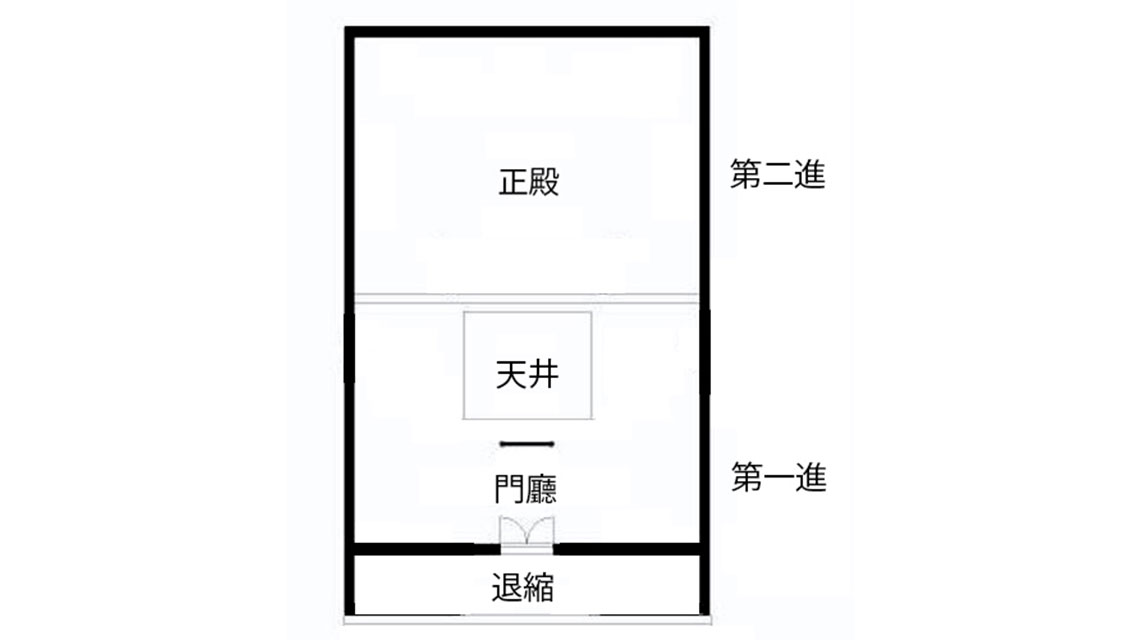

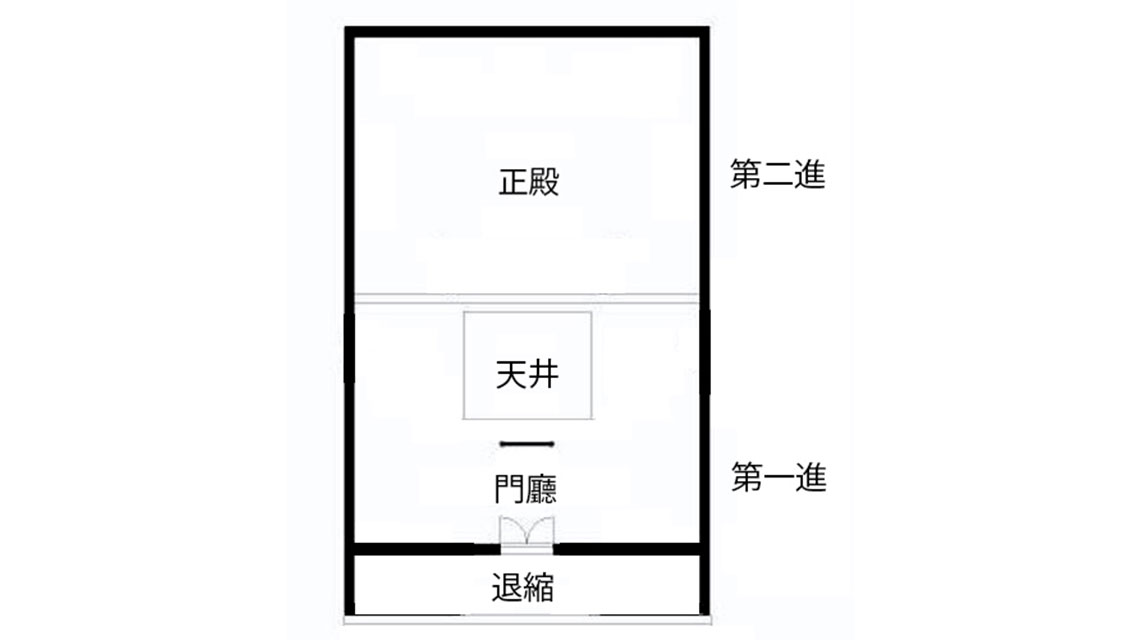

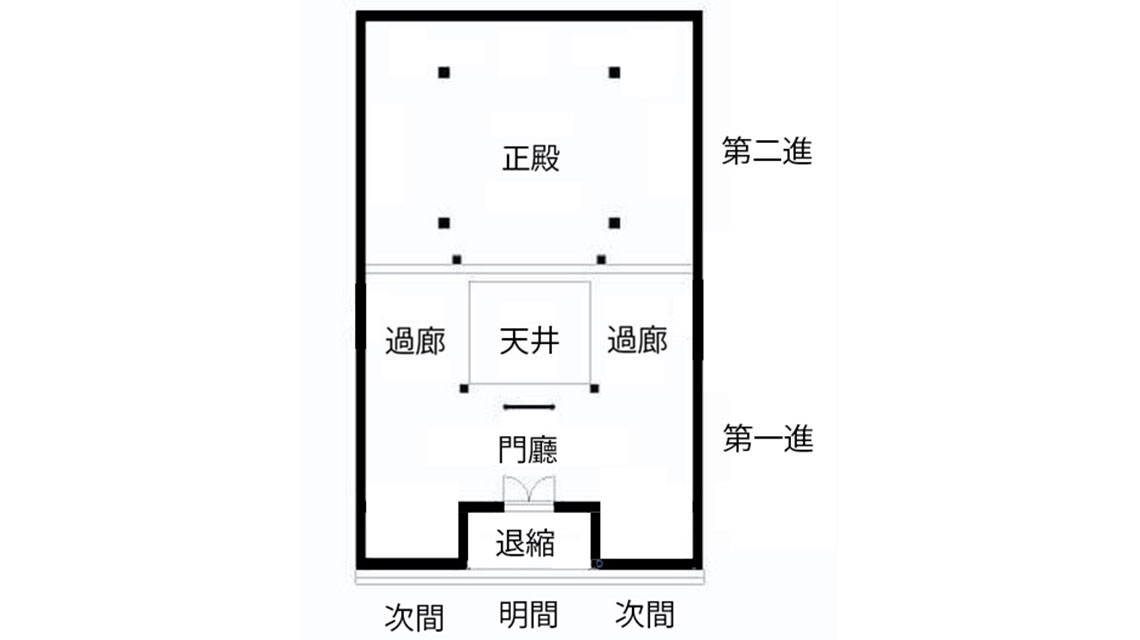

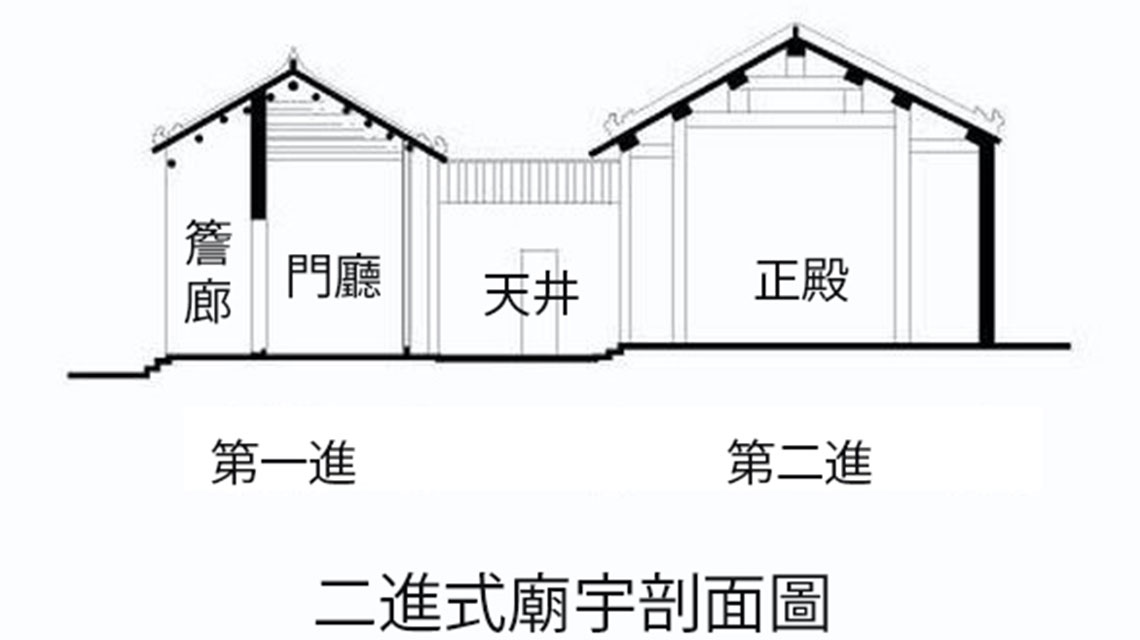

本地民間信仰的廟宇,一般為傳統的二進式合院,面闊三間。第一進是門廳,第二進是正殿,用來供奉神像。門廳與正殿之間是一個小庭院,俗稱天井,多用來擺放香爐。有不少廟宇後來會在天井上方加建香亭頂,防避雨水。天井左右兩側或設過廊,連接門廳和正殿。門廳常見有三種:(一)高級的門廳正面作全退縮處理,形成簷廊,在中門外左右兩側設石鼓臺 [見圖-1a, 1b] ;(二)中級的門廳正面也退縮,但在簷廊不設石鼓臺 [見圖-2a, 2b]

圖-1c

圖-2a

圖-2b

圖-1a

圖-1b

圖-1c

圖-2a

圖-2b

圖-1a

圖-1b

圖-1c

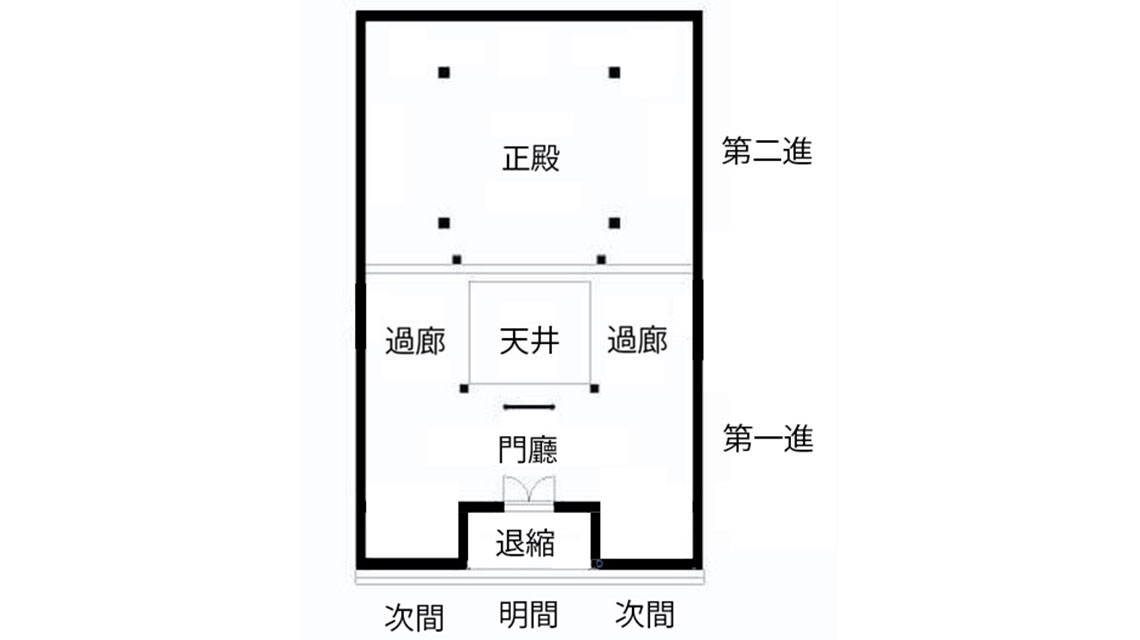

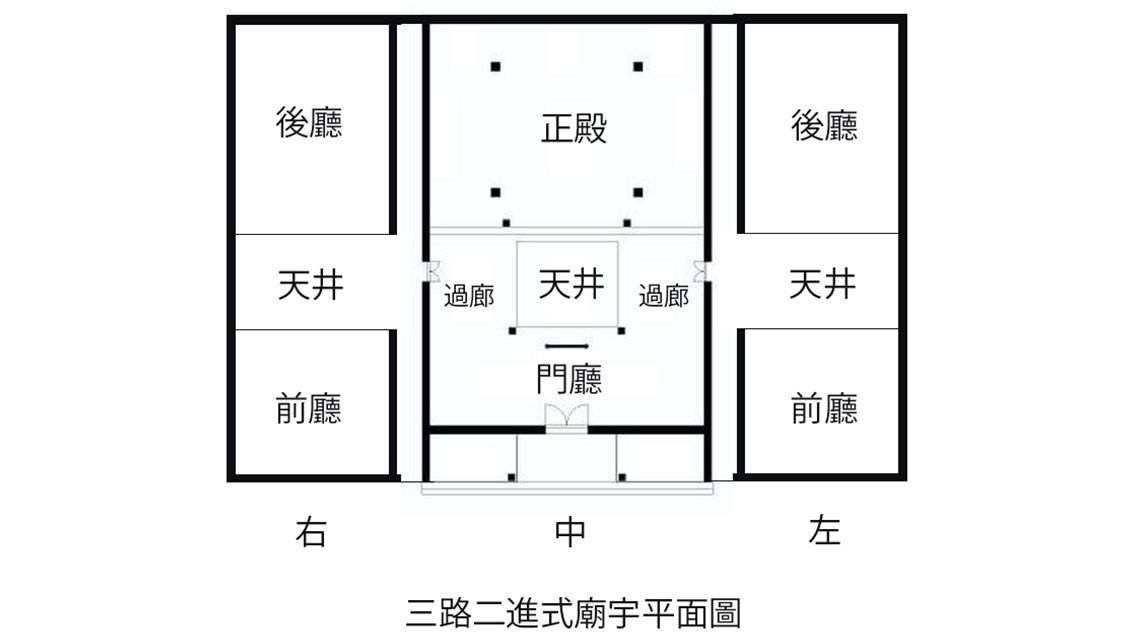

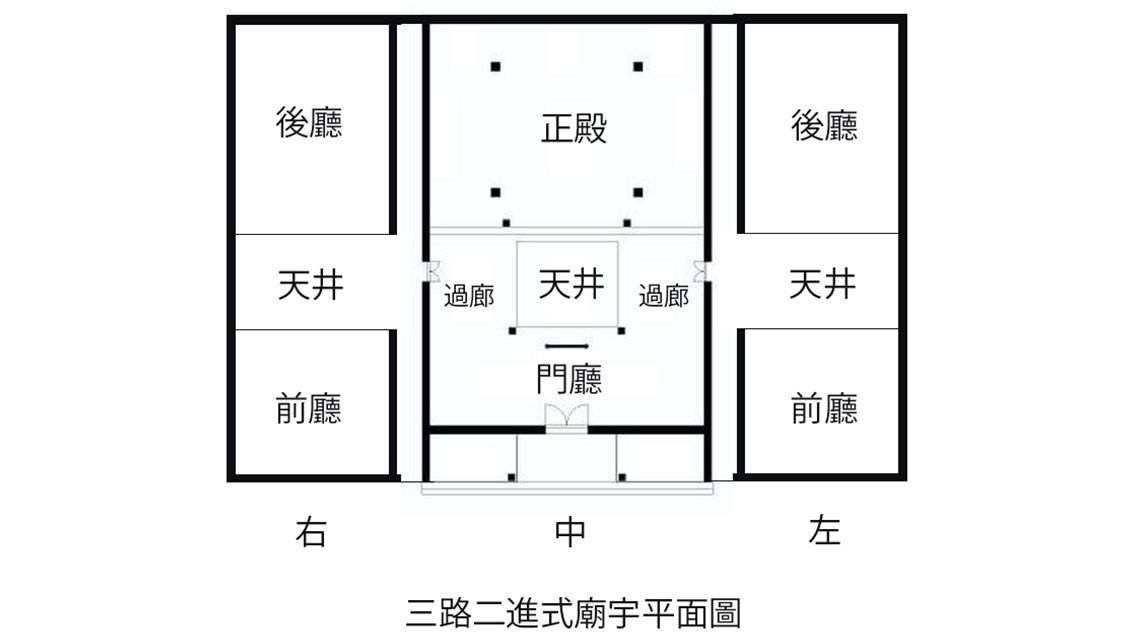

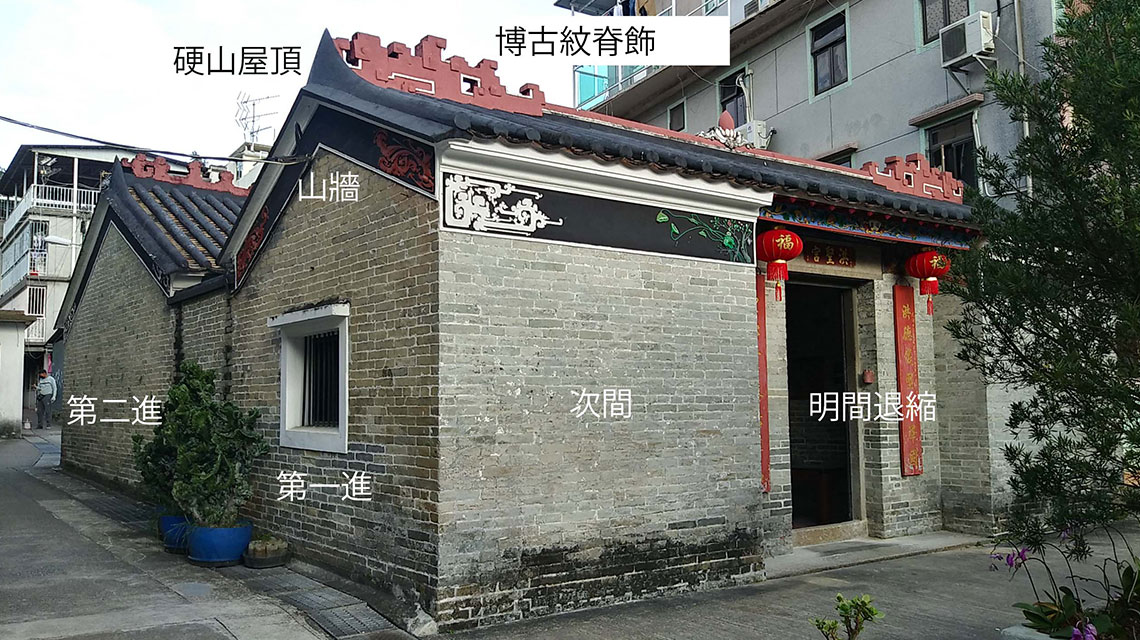

(三)普通的門廳僅在中門明間部份作退縮,左右次間為外牆,類似住宅 [見圖-3a, 3b]。規模比較大的廟宇,為左、中、右三路的並列式二進合院 [見圖-4a, 4b]。規模比較小的廟宇,面闊僅一間,很狹窄 [見圖-5a, 5b]。

圖-4b

圖-5a

圖-5b

圖-3a

圖-3b

圖-4a

圖-4b

圖-5a

圖-5b

圖-3a

圖-3b

圖-4a

本地廟宇的外形很簡樸,一般呈長方形,面闊三間,中間稱明間,開中門;左右兩側稱次間。明間一般比次間略寬。門廳和正殿一般都採用的硬山屋頂,即前後為斜坡的屋頂,兩側是人字形山牆。正殿一般比門廳稍高、稍深,它的地基一般比門廳高出2-3級,表示正殿更高級。

本地廟宇為磚木構造,外牆為承重牆,築以青磚,或以麻石為基礎,瓦頂。

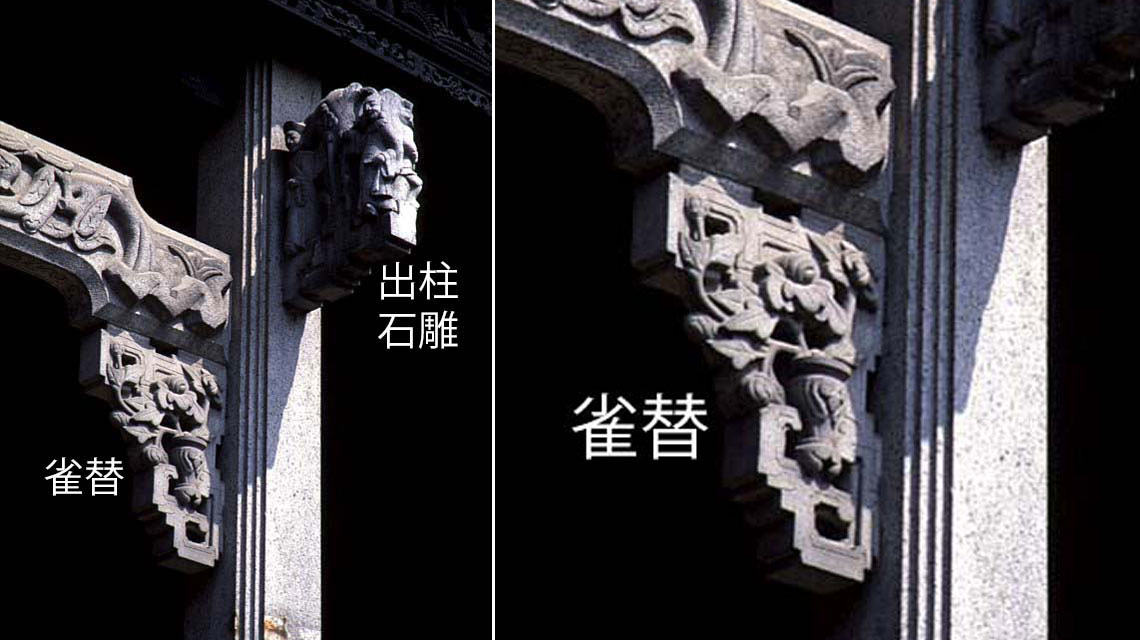

門廳正面常用石柱、石額枋,基本上不施斗栱,或有看梁獅子、雀替、出柱石雕。

用石材代替木材是嶺南建築的特色,石的主要作用是防水和防白蟻。中門後設檔中門,

又稱屏門,檔中門由一對門柱固定,無論開閉,人需繞門而行,不可從擋中門出入。

正殿一般採用木柱木梁,為傳統抬梁式架構,但只有明間內立柱,

不設次間外柱,檁木兩端直接由外承重山牆承托。

檁木承托屋架椽子,脊檁俗稱主梁或大梁,枋木位於檁的下方。

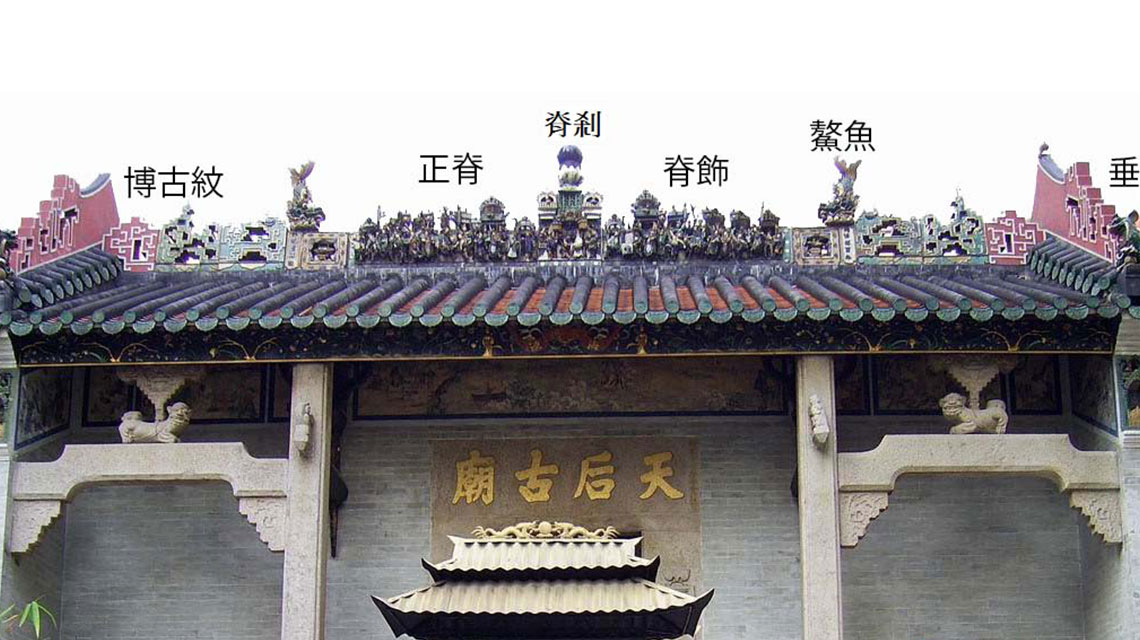

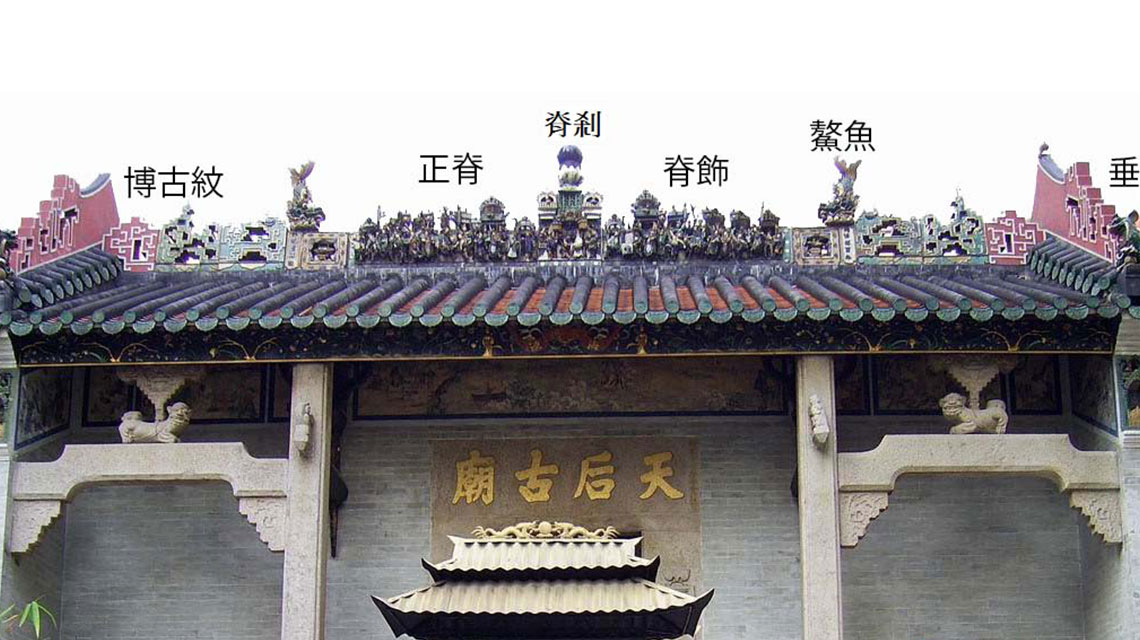

屋頂是廟宇最為引人注目之處,所以最隆重的裝飾一般安在門廳屋頂的正脊上,

稱正脊脊飾,常見是石灣生產的陶塑,有鰲魚、花瓶、戲曲人物、二龍爭珠等造形。

正脊正中的裝飾稱脊剎,常見有寶珠、火焰、葫蘆等。垂脊脊飾常見的造形是博古紋。

有的廟宇會在垂脊的末端安放一對小獅子或小麒麟。

而較為普通的廟宇,其脊飾相對就很簡樸,一般為船形正脊,配以卷䓍紋灰雕。

由於門廳的簷廊構成廟宇的外立面,因此它也是一處重點裝飾的地方。門廳正面明間的立柱常以石為材,而額枋亦然。看梁獅子安在額枋的中部,象徵吉祥如意,其結構作用與駝峰相同,支托上方的檁木。

雀替是被美化了的托架,用於支承與立柱連接的額枋,常與石刻裝飾結合為一體。出柱石雕是立柱柱頭正面的一個裝飾構件,位於額枋旁邊。看梁獅子、雀替和出柱石雕三者一般同時應用,是廟宇石刻藝術的代表。

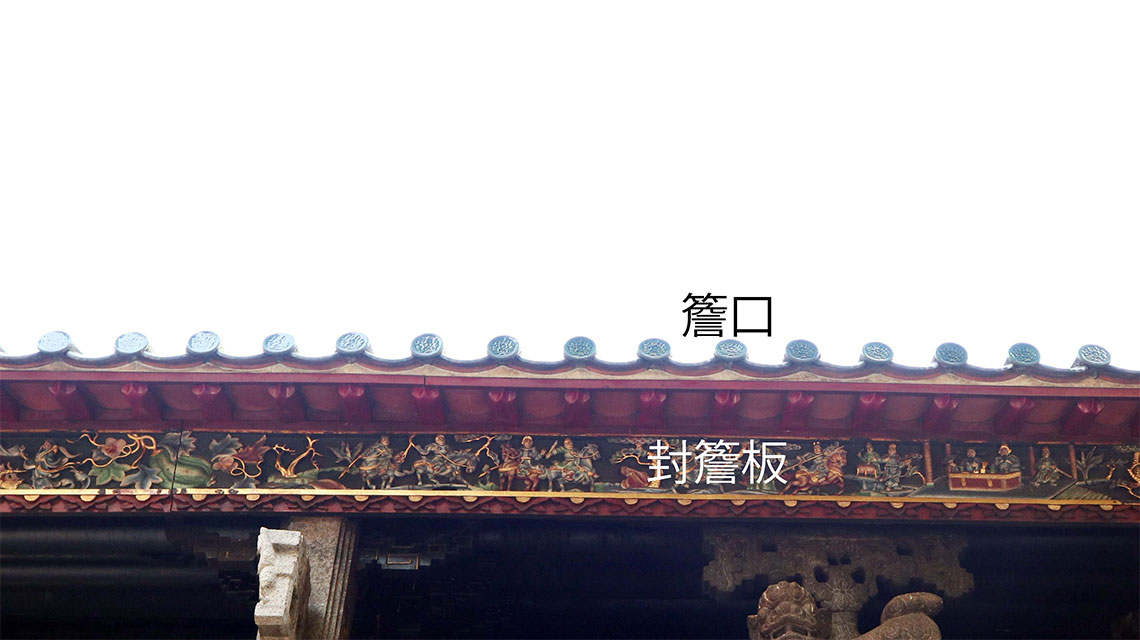

簷廊的上方,即簷下的梁架,亦是顯眼的地方,一般會施以木刻於梁身、駝峰、封簷板上。

駝峰是支托上方梁頭的一塊墊木,因古代的原型看似駝峰,故名。

封簷板位於簷口下方,作用是保護木質椽子不受雨水侵蝕。

木刻的圖案豐富多彩,有花卉、人物故事或動物、靈獸等。

石灰浮雕一般見於兩側山牆頂部接近垂脊和簷口處,山牆上的圖案常見為白色卷草紋,而簷口下方側邊牆頭浮雕的圖案就豐富多彩,形形色色,以花鳥最常見。

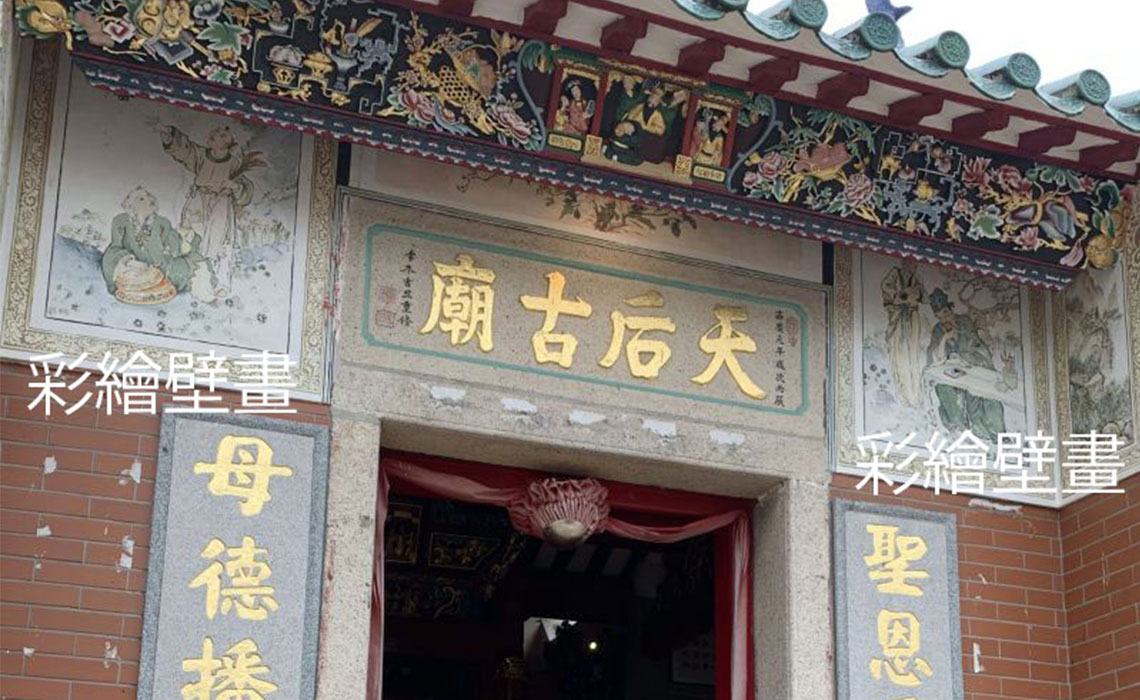

門前簷下一般繪有壁畫,內容不一定與宗教有必然關係,反而常見一些儒家道德教化、神仙佛門或山水、吉祥如意的主題,反映了民間社區所推崇傳統價值觀。