(1) 㸃燃蜡燭

(2) 點燃香枝

(3) 持香向神靈三拜

(4) 上香

(5) 若是求神靈庇佑,可許願

若善信曾經求神靈庇佑,不論願望是否實現,必需酬神謝恩,俗稱還神。如果善信所祈求的是一般的願望例如出入平安、工作順利之類,可在年尾進行酬神。如果所祈求是針對某一特別的事情例如考試及格,則需在該事情結束後立刻酬神。酬神儀式與拜神相同。

上一枝香叫上清香,表示對神靈的尊敬。若求神靈保佑和許願,一般上三枝香。上九枝香則表示異常隆重,所求之事非同小可。

以竹籤占卜,尋求神諭,作為對凡人的指點。步骤是:先焚香頂禮禱告,向神靈稟明心曲,手持籤筒一搖或數搖,於眾籤中抽取一支,若手搖籤筒時有竹籤跌出,則拾取而不再抽籤。竹籤上寫有詩文或編號,若是編號須到司籤者處領取籤文。籤文寓意分三等,上等為吉,中等為平,下等為凶。因文字內容曲折婉轉,如有不明處,可尋人解籤。有時求籤前後須配合擲杯以明確神的指意。

占卜以尋求神明指示,亦稱「問杯」。所用杯筊形狀如彎月,一對兩片,以竹、木或塑膠製成,舊時使用蚌殼,寫作「杯珓」。占卜時先將杯筊合攏,靜心虔誠,捧在胸前,對神像或靈牌訴說占卜之事,再將杯筊投擲於地面。若兩片凸面為「陰杯/無杯」,兩片平面為「笑杯」,一凸一平為「聖杯」,一般連續三次擲中聖杯代表「是、可以」。

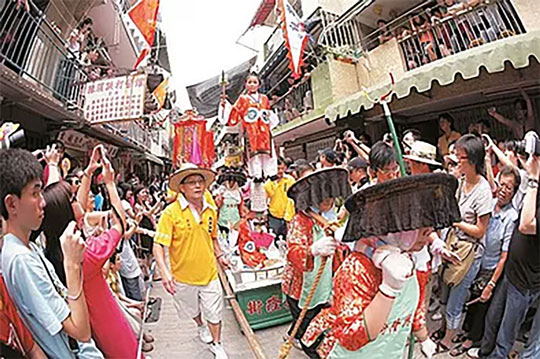

在節慶、神誕、醮會等活動中,信眾把神明的行身請出神廟,安放於鑾輿,沿街巡行,接受民眾的香火朝拜,意味神明巡視鄉里,驅除邪疫,護佑合境。巡遊隊伍根據規模不同,常有掃灑開路、舞龍、舞獅、飄色、神仙人物、鑼鼓英歌等民俗活動隨行。

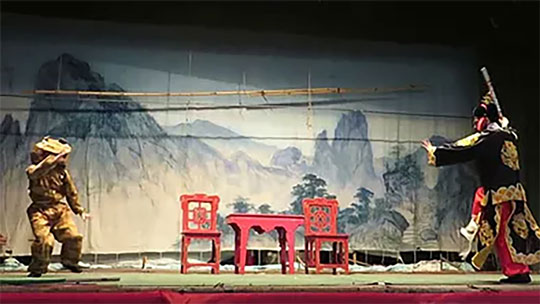

神功戲是為了給神做功德而做的戲,在神誕、節日、醮會、廟宇開光時舉行,以娛神娛人,人神共樂。香港地區的神功戲以粵劇為主,亦有潮劇、海陸豐戲、白字戲等劇種。演出通常在用竹搭建的臨時戲棚內進行,戲台正對廟宇或醮場「神棚」,以方便神祇觀看。有時籌辦者亦會迎請小神像(神祇的行身)到戲棚內的「小神棚」觀賞演出。神功戲演期為三至五日,下午演出「日戲」,晚間演出「夜戲」,過去凌晨還會演出「天光戲」。夜戲和正誕日的日戲由老倌擔綱,平日的日戲由二、三線演員(又稱「二步針」)主演。演出劇目有例戲和正本戲兩類,常見例戲有《封相》《賀壽》《加官》《送子》《破台》《封台》六種,在正本戏前、后演出,有時亦单独演出,正本戲多選取吉祥戲碼或迎合主題的戲碼。除做戲之外,主辦方還須進行一系列儀式,以達成「為神做功德」的目的。

《祭白虎》是粵劇例戲傳統劇目,又名《破台》、《跳財神》、《跳玄壇》,行內人稱之為「打貓」。當戲班在新落成的劇院,或在搭建於一塊從未用作演戲的地上的戲棚演出前,或戲台坐向有所更改時,須跳《祭白虎》作為破台儀式,以祈求演出順利,儀式完成前戲班不能開始演出。「白虎」是老虎五百歲的化身,在驚蟄節氣開始張口,為人畜帶來災殃,「祭白虎」是向白虎奉獻一片生豬肉以堵塞虎口。由于白虎可以利用人們開口說話來傷害人畜,戲班規定儀式結束前絕對不能說話,只能以手勢溝通。《祭白虎》儀式需要五位戲班成員參與:一位演員扮演武財神玄壇(趙公明),開黑面;一位演員扮白虎,著虎皮戲服;兩位樂師演奏鑼、鈸,第三位樂師演奏戰鼓、沙的、卜魚等。表演內容為:財神登台祛除煞氣,白虎登場食生豬肉,財神制服白虎,用鐵鏈鎖起拖回後台,表示不能再傷人了。鑼鼓聲歇後,戲班全員一起大叫一聲,表示解除禁忌。

「祭白虎」儀式也用於民間「打小人」活動。

獅是驅邪避害的吉祥瑞獸,因此人們在節誕、婚嫁、慶典、喪葬等場合,常以舞獅來酬神、助慶或致哀。舞獅有南北之分,廣東、香港及東南亞地區流行的為「南獅」,又稱「醒獅」。傳統南獅風格勇猛,眼睛大而靈活,有劉備、關羽、張飛、趙雲、馬超、黃忠六款,顏色裝飾各異,應用於不同場合。造型分為嘴闊頭圓、霸氣的「佛山裝」,鴨嘴、靈巧的「鶴山裝」及混合版的「佛鶴裝」。

南派舞獅講求神似,注重步法和跳樁,靠動作表現獅子的喜、怒、哀、樂、動、靜、驚、疑等不同形態,現代舞獅也在南派造型及步法基礎上,吸收北獅的跳躍動作,稱為「南獅北舞」。

舞動時獅頭與獅尾須協調,並與節奏鮮明的鑼鼓相配合,共同營造氣氛。最小規模的醒獅需要七個人﹕一人舞獅頭、一人舞獅尾、一人打鼓、一人打鑼、三人打鑔(鈸)。現時多用兩隻或以上的醒獅以壯聲勢,在喪葬場合則僅用一隻或三隻白獅。舞獅之前通常會舉行「點睛」儀式,把朱砂塗在獅的眼睛及天庭上,象徵賦予靈氣及生命。

指在流動舞台上,凌空站立著扮做各色人物的小童,輕靈飄逸,故稱「飄色」。扮演人物的小童稱為「色芯」,一般為幼稚園學生,體重約三十、四十磅。凌空站立者為「上色芯」,由名為「色梗」的鐵架支撐著,小童舒适地坐在鐵架頂端圓環上,並以綁帶固定以保安全,再以服飾遮擋住鐵架裝置,觀之便好似漂浮在空中。流動舞台亦稱「色櫃」,站在「色櫃」台面上的小童為「下色芯」。舊時飄色巡遊,由四人或八人手抬色櫃步行前進,1970年代後多改用四輪手推車。飄色的設計往往取材自神話故事或歷史傳奇,有時也與時事新聞相關。

搶包山是長洲島獨有傳統,在每年四月的太平清醮中壓軸舉行。包山為臨時建造,位於長洲島北帝廟前,原以竹搭成,現時以鋼架建造,再以竹裝飾,架上掛滿平安包。平安包每個重四兩,以麵粉做成,餡料有蓮蓉、豆沙,通常在白色面皮上以紅油印「平安」二字。搶包山的起源,傳說是清朝晚期長洲發生瘟疫,死亡枕藉,島民以打醮逐疫,祭祀時用到大量包點供奉鬼神,之後瘟疫停止,為了酬謝神恩,保境平安,島上每年舉行太平清醮,因供奉的包點有保平安的功效,島民往往蜂擁登高搶奪,包山越堆越高,「搶包山」愈演愈烈,至1978年一座包山倒塌釀成事故,「搶包山」活動停辦,改為派包。2005年政府恢復「搶包山」比賽,攀爬競技意味較濃,後更以塑膠仿真包代替真包。

花炮是一個用竹枝紙張紮成的裝飾物,中央放著天后菩薩的木像或繪圖。至於裝飾物本身,則由紙花和紙紮的神仙像組成。花炮的外形大小不一,有獨立一個的,也有由兩層、三層、甚至五層裝飾物組成。搶花炮活動在(天后誕) 正誕的當天中午舉行。代表各花炮的竹枝,由火藥彈到天空,搶到從天空掉下的竹枝的人,便可以獲得竹枝所代表的花炮。有人認為頭炮 (第一個花炮) 最好 ,有人則認為第三號花炮最好,也有人則認為結炮 (最後一個花炮)最好。