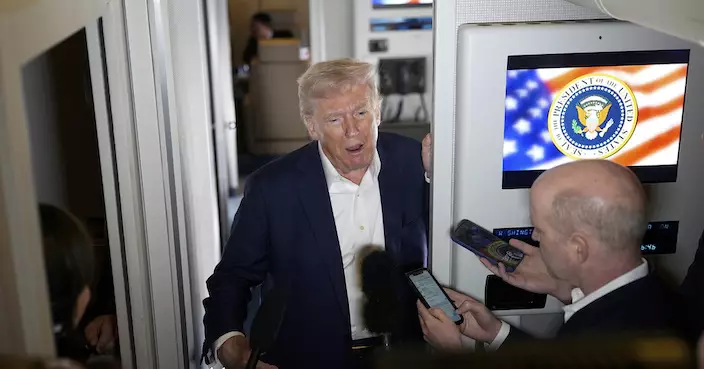

香港城市大學的電話調查顯示,在第五波新冠疫情期間,由於長期隔離及缺乏社區支援,長者的孤獨感大增;調查亦可見,相關團隊為長者而設計的上門慢性病管理計畫有助減少長者的孤獨感。

資料圖片

80歲以上無智能手機易感嚴重孤獨

調查亦顯示,80歲或以上而沒有智能手機的長者更易感到嚴重的孤獨感。疫情下大部分的溝通及資訊交流大都在網上進行,因而令他們感覺被社會與醫療服務排斥在外。

在第五波疫情期間,為減低長者感染新冠病毒而引發嚴重併發症的風險,故普遍鼓勵他們盡量留家,避免外出。但這些抗疫及社交距離措施亦令長者社交活動減少,有機會引致較高程度的孤獨感與抑鬱。

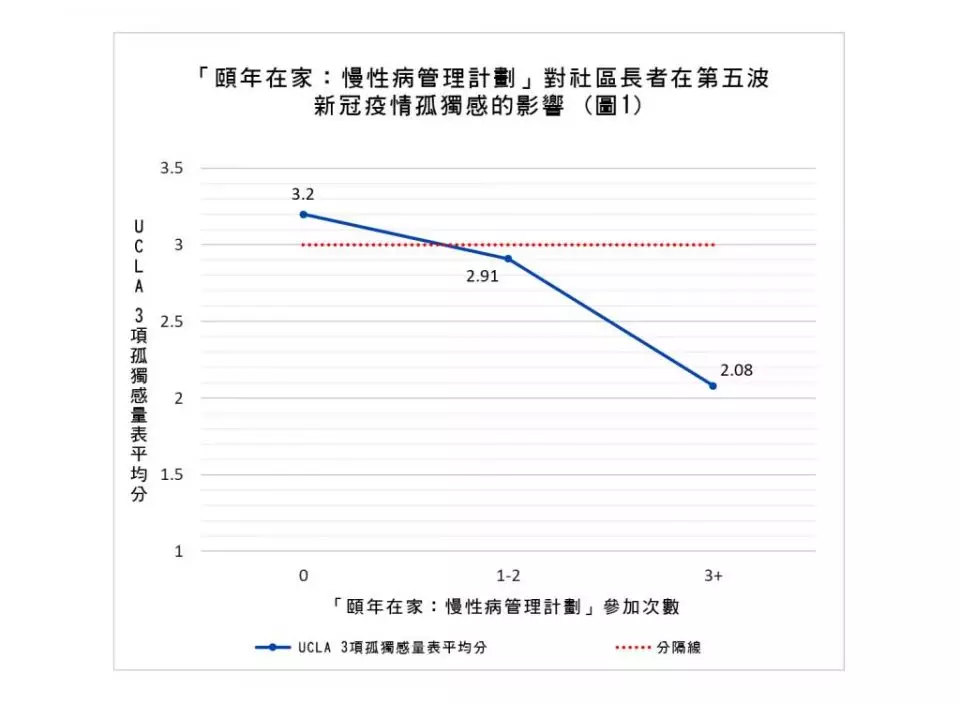

城大團隊於2月至3月期間訪問355名居住在觀塘區的長者,當中222人在第五波疫情前曾接受團隊的相關評估。兩次的評估結果可顯示長者孤獨感於第五波疫情前及疫情期間的變化,並為「頤年在家」團隊設計的個人化慢性病管理計畫的有效程度提供實證。

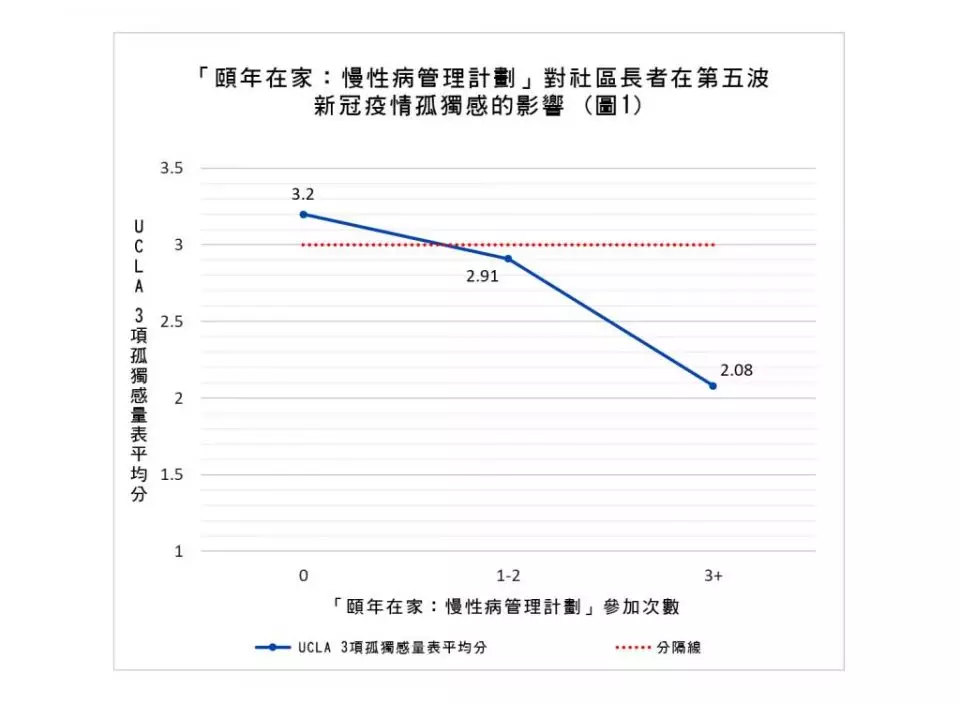

電話調查採用美國加州大學洛杉磯分校(UCLA)3項孤獨感量表的改編中文版。按評估工具的解說,自我評估分數為3分或以上,表示受訪者有輕度或更高程度的孤獨感與抑鬱症狀。在第五波疫情前及疫情期間完成以上項目的222名受訪者中,15.3%的長者自我評估的孤獨感急劇上升——由第五波疫情前的2分警戒線或以下,到第五波疫情期間飆升至3分或以上,被列入至輕度或中度孤獨感的風險組別。

港爆第五波疫情 城大研究指長者孤獨感激增

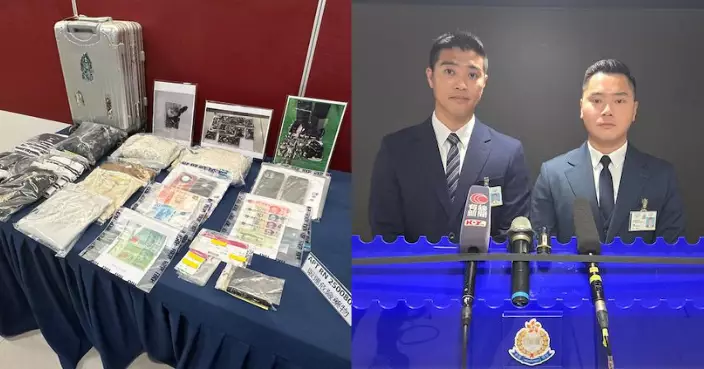

「頤年在家」計畫透過上門家訪及進行整全老年評估,繼而以健康促導及案例管理模式,幫助長者管理健康之餘亦減少孤獨感,個案經理亦會協助長者獲得不同的社區資源。具體而言,與尚未接受「頤年在家」計畫任何服務的長者相比,接受過一到兩次家訪的參加者的平均孤獨感分數由3.2分降至2.91分。在接受過3次或以上個案經理家訪的參加者中,孤獨感水平的降幅更為顯著(平均值為2.08分)。

資料圖片

僅20%受訪者聞「免診配藥安排」

調查的範圍還包括藥物依從性,及受訪者對醫院管理局「免診配藥安排」的認識。「免診配藥安排」為因疫情而無法接受覆診服務的長者提供。在全部355名受訪者中,僅有20%的人聽聞此項服務,而當中只有10.7%的人使用過該項服務。此結果令人驚訝,亦說明社區服務必須加強訊息傳達,讓長者獲得最新的疫症資訊。

中國銀行(香港)於2020年10月捐贈資助「頤年在家:家居護理新模式」計畫。該計旨在建立一個可持續而且大眾可負擔之家居護理方案,減少長者入院頻率,以及延遲他們需要入住院舍的時間,實現居家安老。

研究顯示,香港長者的孤獨感在第五波疫情期間大增。

根據日本《每日新聞》報導,一名日本男性因沒有穩定工作遲遲未能組織家庭,加上自己需獨力照顧有認知障礙症的母親,他指自己屬於社會上的「弱勢男性」,並詢問「誰能來拯救自己」。

有經濟學碩士學位 卻未能成為專職教師

改名日本男子在首都圈的兩所大學擔任兼職講師。他擁有經濟學碩士學位,曾多次發表論文並在學術會議上發布成果,但始終未能成為專職教師。

「即使進入最後一輪選拔,也是其他人被選中,這種情況在30至40多歲時曾發生過兩三次。我在國外的大學當過客座教授,也擁有指導學生的經歷……」

AP圖片

住父母家 需照顧患認知障礙症母親

他每周上5節課,加上在專科學校的集中授課,年收入250萬日元左右(約13萬港元)。由於從4月開始課時將減少,預計收入將減少大約80萬日元。但是,他上研究生院博士課程時的助學貸款還有200萬日元有待償還。

他住在父母家裡,不用付房租,但八年前母親得了認知障礙症。被認定「需要一級護理」的母親,每周可以享受兩次日托服務和一次兩天一夜的短期托養服務。但是,由於無法依靠別人來護理母親,他周末和夜間很難外出。原本用來補貼生活費、受市民團體委托的講座也無法再進行。學術會議本是與其他研究人員建立人脈的機會,現在也無法再參加。

姊弟責怪洞察不到父親病情

「我想,母親明明知道自己得了認知障礙症,為什麽能做的事情卻做不了呢?有時我甚至會怒吼。」

照顧母親是一種長期的壓力,但他與原本可以分擔的姐姐和弟弟卻處於斷絕關系的狀態。

十多年前,他父親被診斷出癌症時,姐姐和弟弟責怪與父母同住的他「為何沒有注意到」病情。父親去世後,圍繞遺產繼承問題,他被姐姐和弟弟要求離開父母家。

示意圖

「我想,姐姐和弟弟認為我一邊當著兼職講師一邊住在父母家,是靠父母養活或者一直遊手好閒,所以爆發了不滿吧。」

兩人都知道母親得了認知障礙症,但沒有幫忙,而是由這名男子一手承擔護理工作。

聲稱沒有穩定工作找不到結婚對象

「如果我有配偶或孩子,可能還會互相幫助。但是,我沒有結婚。」他並不想一直單身。20年前,他曾參加了兩年左右的相親活動,「進展不順的理由總是一樣的,歸根究柢還是沒有穩定工作。」

母親的認知障礙症症狀每天都有波動。「即使我很努力,她的症狀也不會好轉。可能這種狀況還會持續很多年。」不知道假牙放在了什麽地方之類的小事,也會在精神上把他逼入絕境。

存款很少 無法送母親入住護理機構

雖然想過早晚讓母親入住護理機構,但因為存款很少,經濟上有困難。買東西或散步的時候,看到母親和鄰居聊天的樣子,心中也會猶豫,覺得將她送入護理機構「也許會剝奪她的樂趣」,所以還不能下定決心。

示意圖

中老年男性困境易被忽視

關於「弱勢男性」的定義,作家托伊安娜列出了16個類別,上述男子屬於其中的「護理者」和「非正式員工」。

他每周會去做一次針灸,與針灸師聊天以及在社交媒體上與朋友交流成為他的精神慰藉。有人對他說「你真不容易」,這對他來說也是一種安慰。

但是,他有時也有這樣的感覺。「與女性的貧困相比,像我這樣陷入困境的中老年男性的實際狀態,社會上應該沒有多少人認識到吧?」

日本正在推動「多重支援體制建設事業」,以幫助那些不管處於什麽狀況和年齡、面臨著僅靠一個支援機構難以解決問題的人們。

在這名男子居住的地方,政府也設有諮詢窗口,但他從未利用過。因為他覺得,「我說了也沒人會理我。」

「今後像這名男子一樣的人可能會增多。」專門研究「冰河期世代」(即一般指出生於1970至1982年,經歷了日本1993至2005年「就業冰河期」的一代人)問題的日本綜合研究所主任研究員下田裕介警告。

示意圖

因經濟狀況放棄結婚 單身者居多

冰河期世代的主體,現在是40多歲,年紀大一些的是50多歲的中壯年。這些人今後將面臨照顧父母的問題。

正式員工的道路走不通,只能以非正式員工身份工作。經濟上沒有積蓄,還要照顧父母……對於冰河期世代來說,這名男子的經歷絕非個別例子。

據下田介紹,冰河期世代與泡沫一代(一般指1986至1991年日本泡沫經濟時期參加工作的一代人)相比,正式員工的實際工資水平每月低7萬至8萬日元,儲蓄不足100萬日元人群的比例也較高。由於經濟原因而放棄結婚的人不在少數,單身者居多也是一大特點。

建議國家及行政部門營造環境與提供支持

下田認為,當務之急是國家和行政部門營造環境和提供支持,以便這些人既能照顧父母又能兼顧工作。